Oda imprevista a Hugo Rivera (parte II)

Por Ivette Leyva García

Fotos: Cortesía del entrevistado. (*Las imágenes que acompañan este texto poseen, sobre todo, un valor testimonial.)

Hugo Rivera Scott.

―El ISDi tiene ya más de 35 años. Las generaciones que usted ayudó a formar, las de los primeros egresados de diseño en Cuba, sienten una profunda admiración por los profesores de esos primeros cursos. ¿Tenía conciencia usted de que, con cada clase, formaba parte de la historia naciente del diseño cubano de la Revolución?

―Es muy impresionante como ha pasado el tiempo… Creo muy firmemente que toda empresa de enseñanza es un proyecto que no se puede pensar a título individual, porque es necesariamente colectivo, y en ese sentido esencial siempre entendí que todos nos situábamos de modo tal de poder dar de nosotros lo mejor posible, pero también es un hecho que en el aula la labor de cada profesor adquiere sus particularidades diferenciadoras, en todo caso, el futuro siempre va a quedar en manos de quienes fueron esos estudiantes y en lo que ellos lleguen a realizar concretamente.

Yo, como usted sabrá, no soy exactamente un diseñador, y si bien he realizado algo en diseño, mi campo natural es el de las artes visuales. Quizás lo que debería comentarle en este sentido, y que es algo que posiblemente no se conozca, es que varias veces se me propuso que tomara un cargo de dirección en el Instituto, frente a lo que indefectiblemente mi respuesta fue que no debía aceptar, porque tenía la convicción de que mi mayor aporte sería en el proceso de la enseñanza directa y no en una responsabilidad administrativa, algo que además, según siempre entendí, debía corresponder a los profesores locales.

Para mí el esfuerzo principal debía ser el de la docencia, que consideré siempre mucho más importante, a fin de asegurar la formación de los que serían a futuro los nuevos maestros; siento que quizás mi comentario pueda resultar algo presuntuoso, pero siempre he pensado que los tiempos son diferentes y no se pueden comparar. Soy un convencido de que siempre nuestros discípulos serán mejores que nosotros, porque el tiempo pasa y ellos irán asimilando cosas nuevas, más adecuadas a su propio tiempo, es lo que ha sucedido con los cambios tecnológicos, por ejemplo, que llegaron para modificar los modos y principalmente los ritmos de trabajo.

Sigo creyendo, sin embargo, que hay cosas que no pasan con el tiempo, como es la creatividad para manejar los medios que cada uno debe usar en su propia expresión; eso es lo que siempre ha caracterizado esa lucidez que permite elevar los procesos de trabajo, como los de diseño, que no cabe duda están ligados indisolublemente a la imaginación.

Quizás algo que debería agregar es que yo tenía determinada experiencia respecto a los comienzos de una escuela, ya que hacia fines de los sesenta había participado como profesor en una Escuela de Diseño, cuando ella estaba en formación en la sede de Valparaíso de la Universidad de Chile, que fue la primera en nuestro país con esta denominación disciplinar y, como miembro de ese equipo, con un colega arquitecto que también era del claustro, habíamos participado en la formación de la Carrera de Pedagogía en Artes Plásticas que se inició en 1971 y que dirigí hasta el golpe militar, cuando la dictadura nos exoneró masivamente.

―¿De qué manera su formación en las artes visuales conecta con la enseñanza de la tipografía? ¿Por qué se convierte en profesor de esta asignatura?

―Respecto a esto, debo contarle que la familiaridad con las letras y su dibujo se desarrolló para mí en forma paralela al estudio de Bellas Artes, aunque a decir verdad, y por una razón familiar, ambas disciplinas estuvieron presentes mucho antes para mí, derivadas de los quehaceres de mis padres.

Foto familiar en Viña del Mar, donde nació Hugo en 1943.

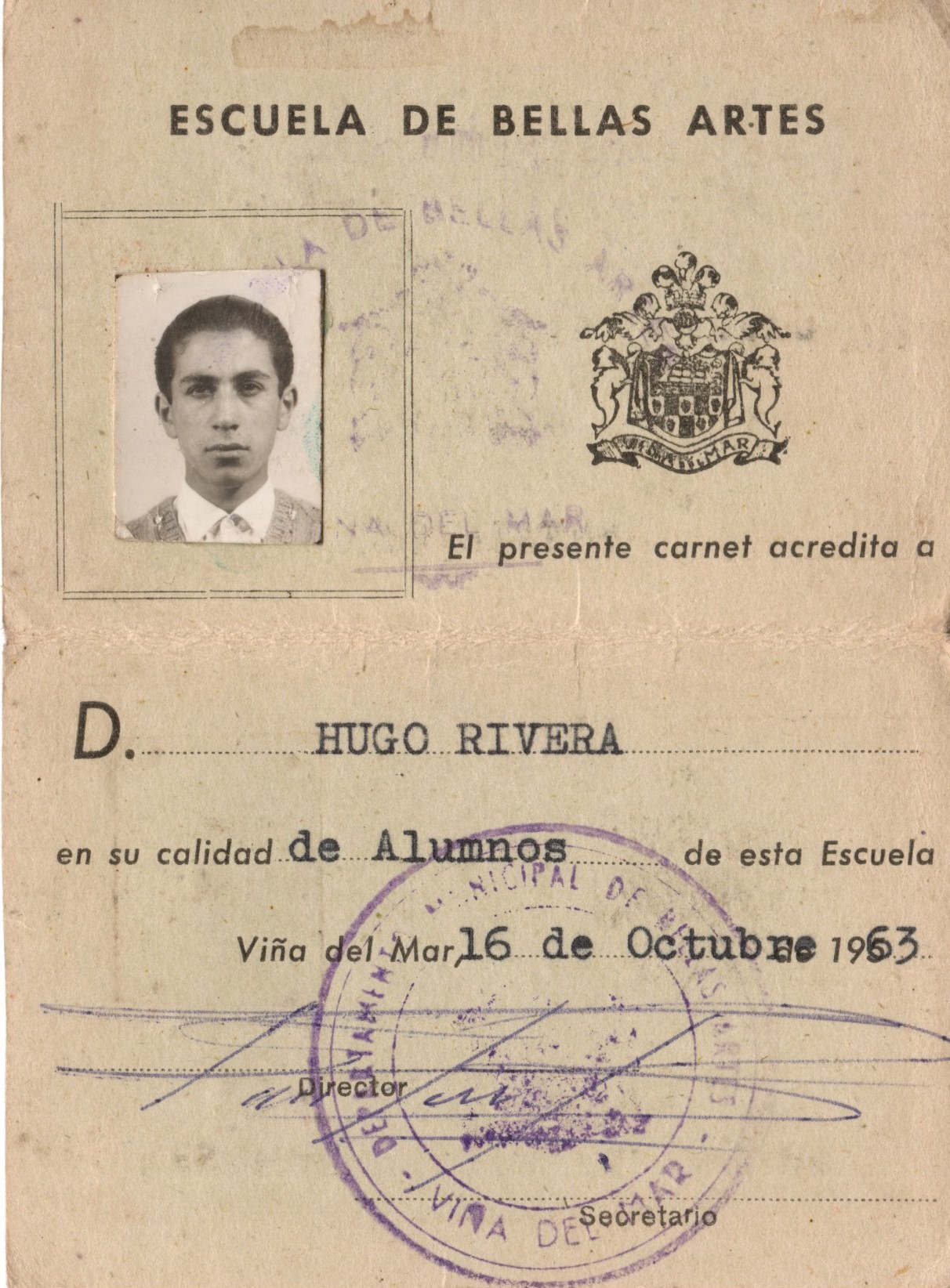

Mi madre había sido parte de la primera generación de alumnos de la Escuela de Bellas Artes que el Municipio de Viña del Mar, en un arranque vanguardista y modernizador, fundó en 1938 en la ciudad donde vivíamos, por lo que fue bastante natural ingresar en esa misma escuela en 1961, cuando yo no había terminado aún en el liceo. Mi intención inicial era la de estudiar principalmente grabado, pero cuando comencé a pintar tímidamente, hacia el final de mi segundo año de escuela, lo hice usando algunos materiales de mi madre y, por cierto, utilizando también su propia paleta, hasta que más adelante corté la mía propia en un trozo de madera terciada.

En la Escuela mi maestro de grabado fue Carlos Hermosilla Álvarez (1905-1991), y él en su taller me dio ciertos rudimentos de rotulado, lo que fortaleció mi aprecio por dibujar letras como un sistema y, asimismo, me permitió de paso ganar también algunos pesos, principalmente pintando rótulos en algunas bodegas y otros negocios de Valparaíso, a fin de poder cubrir mis gastos en materiales y algunos otros que, tempranamente, en un gesto de cierta independencia, me había negado a que lo hicieran mis padres.

Carnet de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, donde estuvo matriculado Hugo Rivera.

Pero mi gusto por las letras lo adquirí, como decía, en casa con mi padre que era linotipista, aunque a él, para definirse, le gustaba más usar la palabra “linógrafo”. Él había aprendido el oficio desde muy joven y trabajaba en una de las grandes imprentas chilenas que tenía su sede principal en Valparaíso, por lo que nos hablaba siempre acerca de las cosas de su labor; de “la Lino”, y de las diferencias que ella tenía con el sistema de la Monotype, con la que también se había familiarizado, aunque fue una tecnología que no logró entrar en la industria nacional; de la Ludlow, una “titulera” que yo miraba en los grabados de un manual que no lograba entender ciertamente porque estaba en inglés; del “rodón de pruebas” que él siempre mencionaba porque desde su impresión les llegaban a los linógrafos las galeras de prueba corregidas.

También nos contaba de la preparación e impresión de los libros, de su texto y su corrección en las galeradas, con las convenciones para hacerlo, guardo hasta hoy una hojita que él me dio con todos esos signos para señalar los cambios en esa tarea. Así fue como me fui familiarizando con los conceptos de espaciado, interlineado, corondeles, calderones, sangrías, párrafos y cuadratines, los que, cuando él los mencionaba, lo llevaban a entusiasmarse tratando de explicar algo que nunca logré entender: el complicado asunto de las medidas tipográficas, con sus engorrosas conversiones derivadas de la pulgada.

Imagen de “la hojita” con los signos de corrección que Hugo guarda hasta hoy, herencia de su padre.

Después, con el tiempo, hacia fines de los sesenta y ya dedicado al arte, compré dos libros de radical importancia para mí en este sentido, el primero fue Técnica Gráfica, una publicación de 1954 que el diseñador Mauricio Amster (1907-1980) había preparado para sus clases en la escuela de periodismo y que había sido reeditado en 1967, fue allí donde pude leer, por mí mismo, algo más determinantemente técnico. Debo explicar que este diseñador polaco estaba radicado en España y, al final de la guerra civil, vino a nuestro país en el Winnipeg, el barco que gestionó Neruda por mandato del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, para traer a los exiliados de la república, los que fueron recibidos en Valparaíso con gran entusiasmo solidario. La mayoría de ellos hicieron grandes aportes a la sociedad y a la cultura de nuestro país, el de Amster fue la definitiva modernización del diseño y la edición del libro en Chile.

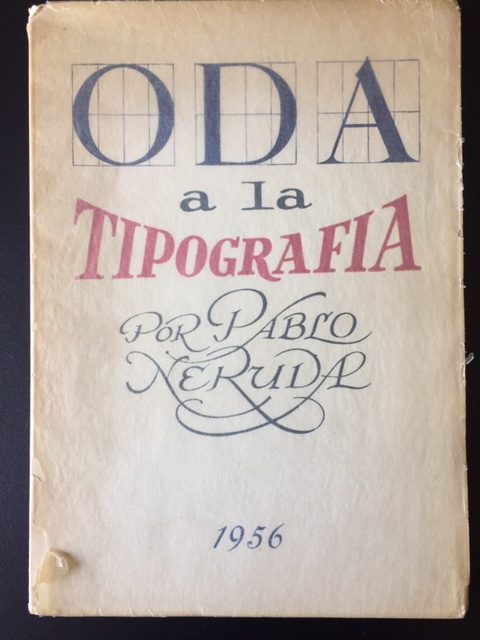

La edición príncipe del libro Oda a la Tipografía fue realizada por Mauricio Amster, diseñador polaco que tuvo vida profesional en España y a su llegada a Chile modernizó el diseño editorial.

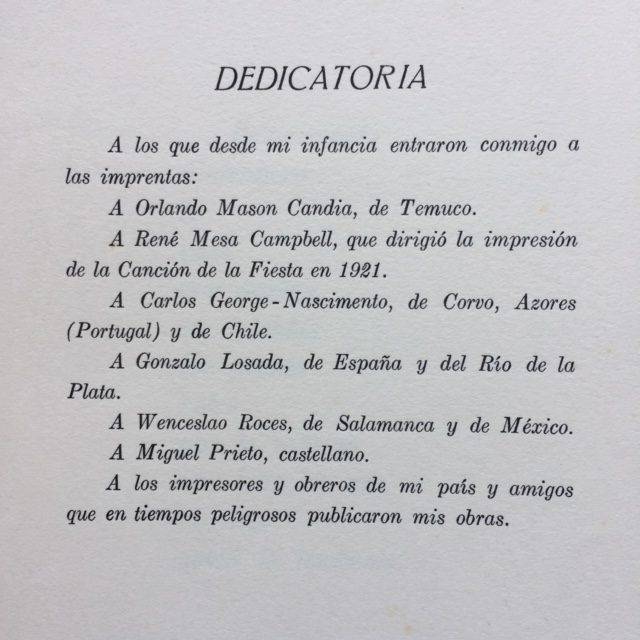

El otro libro fue la Oda a la Tipografía, que Amster preparó en su primera edición de 1956. Neruda había decidido publicarlo en Chile como un volumen autónomo, dedicándolo a quienes lo acompañaron en la edición de sus primeras publicaciones, y para ello omitió ese poema en las Nuevas odas elementales, su segundo libro de odas, que en ese tiempo preparaba su editor de Buenos Aires, el español Gonzalo Losada.

Ese poema lo leímos muchas veces en esa edición príncipe de la Editorial Nascimento, como hacíamos corrientemente con la poesía cuando nos juntábamos entre amigos; pero cuando estábamos en nuestra casa, con la presencia de mi padre, eso era siempre muy especial porque él se regocijaba enormemente escuchándolo, y aunque nunca dijo nada al respecto, siempre imaginé que se sentía de algún modo incluido en la dedicatoria de ese libro.

Dedicatoria original del libro Oda a la Tipografía, donde se resalta la labor de impresores y obreros chilenos.

Esa es, como verá, la razón por la que esa oda llegó naturalmente a la docencia del curso de diseño editorial que impartí en La Habana. Aunque en esto también hay otra coincidencia, u otro “sortilegio”, si lo prefiere, que se dio cuando estaba preparando mi programa para el segundo año. Estábamos con Roberto Fernández Retamar conversando en su oficina acerca de mi tarea docente y, días después de ese diálogo, él me trae de regalo una preciosa versión bilingüe de la Oda a la Tipografía editada en Checoeslovaquia, impresa en pliegos de molino plegados sin encuadernar y cuyas “ilustraciones” eran materiales tipográficos diversos, incluido aquello que normalmente se denomina miscelánea. Ese fue mi apoyo en esos cursos ya que, como comprenderá, no tenía conmigo esa primera edición hecha por Amster.

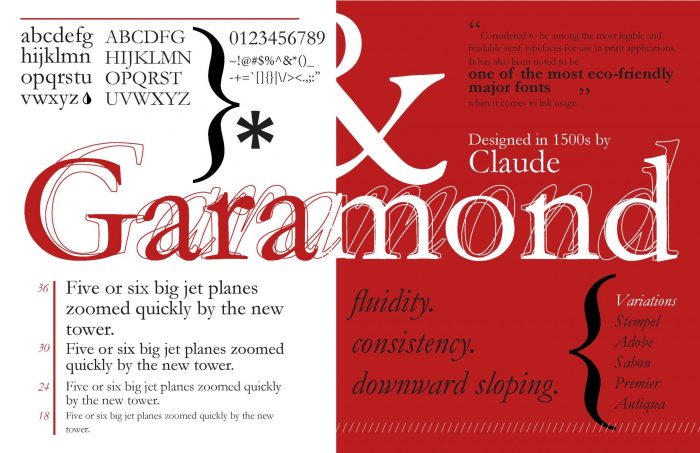

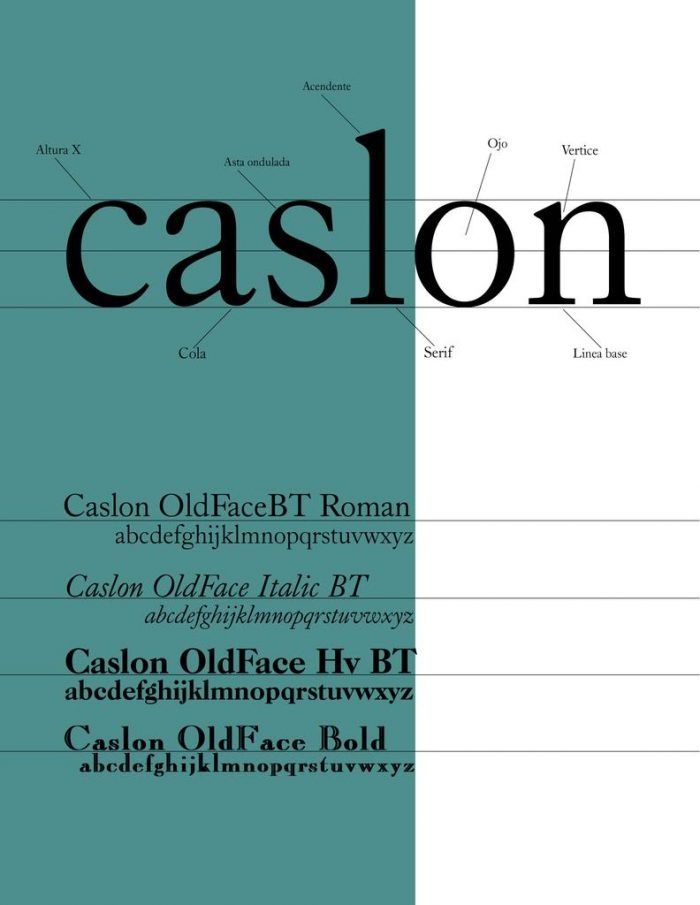

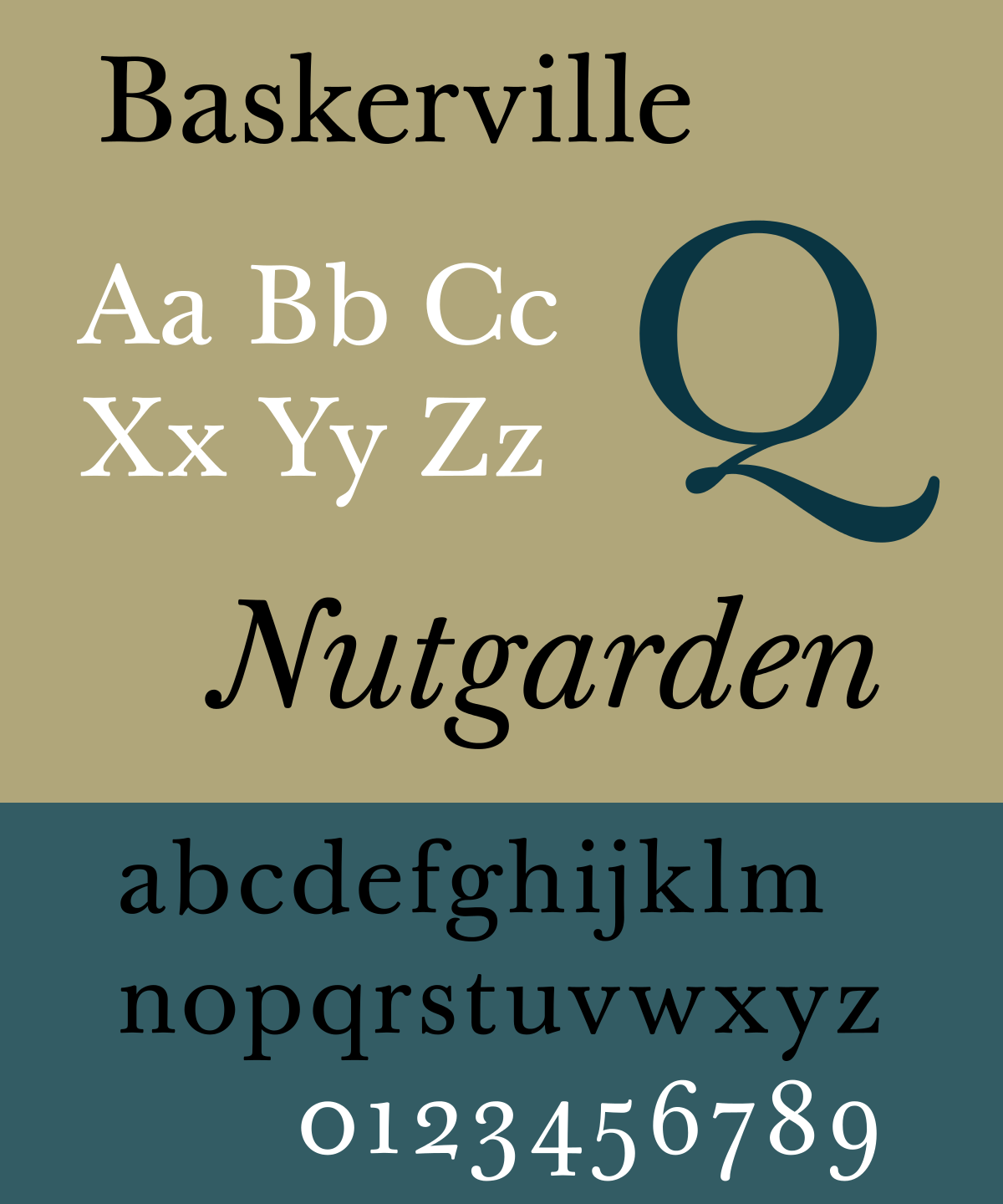

Pero la tipografía, en rigor, estuvo desde el principio en los cursos que dimos en el primer año del Instituto y que yo había concebido poner dentro del programa como un módulo de dibujo, donde se realizaba el estudio de seis fuentes fundamentales para fijar algunos de los parámetros que yo he sostenido siempre que son como el canon, y que corresponde a la versión “normal” de esas seis familias, las cuales, de paso, expresan o más bien recorren, para decirlo más exactamente, gran parte de la historia de la tipografía desde el siglo XVI al XIX.

Ellas son: la Garamond, que es un perfil veneciano; la Caslon, que es también una elzevirana; la Baskerville, que corresponde a un perfil de transición; la Bodoni, que sería el primer perfil moderno, con su característico contraste y su trazado, que ya está liberado de las determinantes de la caligrafía; las últimas dos son tipografías características del siglo XIX, cuyos perfiles están determinados en cierto modo por la técnica litográfica y por la naciente publicidad urbana que se desarrolla con el cartelismo, ambas por lo tanto son algo más negras o pesadas en su versión normal, y son el paso para el siglo veinte: la Clarendon, que en la primera clasificación que hizo Thibaudeau en los años veinte denominó egipcias; y la Akzidenz Grotesk, que corresponde a lo que hoy se conoce más corrientemente como de palo seco, ya que no tiene los característicos remates o serifas.

Tipografía Garamond, creada en Francia por Claude Garamond en el siglo XVI.

Este estudio de dibujo de fuentes tipográficas lo he seguido usando hasta hoy en el módulo inicial que me corresponde hacer en el taller del Diplomado de Tipografía que se realiza en la Universidad Católica en Santiago cada dos o tres años, donde desde 2003 he sido profesor en todas sus versiones.

Siempre he dado una gran importancia a la tipografía porque considero que su invención, y su explosivo desarrollo en la Europa de la segunda mitad del siglo XV, fue el aporte trascendental que impulsó definitivamente la cultura letrada en un sentido extenso, ya que ella había comenzado inicialmente como un dominio de privilegio en ese larguísimo proceso “tecnológico” que significó el desarrollo de la escritura que, como es sabido, fue producto de aportes culturales muy diversos que se fueron haciendo en un tiempo sumamente largo.

Para nosotros, en Occidente, donde ese proceso se da en la cuenca mediterránea, fue la invención orfebre del molde para producir tipos fundidos que hizo Gutemberg lo que terminó de perfeccionar la imprenta como industria, dando ese fuerte impulso democratizador que puso definitivamente los libros al alcance de los hombres ilustrados y que eclosionó con el humanismo y el Renacimiento, consolidando definitivamente las bases de una tradición de la cultura visual que a partir de ese momento tuvo su reproductibilidad técnica en la impresión.

Tipografía Caslon, creada por William Caslon en 1734.

Esta cultura del libro es la de un conjunto formado por texto e imagen, o imagen gráfica, y ya estaba formada antes de la invención de los tipos móviles en el marco de la tradición cristiana medieval, eso es lo que constituye la base del estudio de lo gráfico, esa es la convivencia esencial del campo disciplinar que llamamos comunicación visual, la que tiene una predominancia en el texto, que es el que finalmente ancla la polisemia de las imágenes o las explica, por lo que el estudio del diseño en este campo debería siempre comenzar por la tipografía.

A propósito de esto mismo es que he sido reiterativo al insistir permanentemente en que el concepto de “diseño gráfico” es un neologismo, ya que fue acuñado por Dwiggins (William Addison Dwiggins, 1880-1956) y que aún no cumple su primer centenario, mientras que la tipografía tiene más de medio milenio de vida. Quizás a futuro esta área disciplinar podría ser denominada de algún otro modo al que las nuevas circunstancias de mediación y los usos profesionales puedan llevarnos. A la nueva generación le corresponderá definirlo.

De hecho, a propósito de denominaciones, quizás debería contarle que en la Universidad de Chile, en el marco de la modernización curricular de la Escuela de Diseño, estuvimos discutiendo mucho acerca de los destinos de su enseñanza y de sus posibles áreas de especialidad, y siempre suscribí esta idea que he venido sosteniendo, de que el diseño o los procesos de diseño tienen un sustento que es genérico, pero que se abre en ramas de especialización, las que hoy podrían ser quizás tres y cuyos nombres estarían determinados por el área dominante de cada una: la de la visualidad, la de la objetualidad y la de la medialidad. En estas, si bien sus ejes pregnantes serían los definitorios de cada denominación, sus bordes deberían ser blandos y permeables, multiplicando con ello, o haciendo crecer, sus interrelaciones en un sentido interdisciplinario, que es lo que a nuestro juicio debería primar hacia el futuro.

Tipografía Basckerville, del inglés John Baskerville, creada en el siglo XVIII.

Me gustaría agregar aquí, antes de terminar con esta respuesta, una anécdota a propósito de tipografía. Estando en Alamar, en casa de Miriam (Abreu) y Pepe (José Cuendias), con un grupo de amigos en uno de los recurrentes fines de semana en que nos juntábamos faltando poco para mi partida, Pepe hizo un cierto alto ceremonial en la conversación y me ofreció de regalo un libro de una joven autora mexicana editado en el 2000 por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Treinta siglos de tipos y letras, e inmediatamente, como es natural en estos casos, todos los presentes quisieron poner algo en él como recuerdo.

Abrió esa dedicatoria colectiva Sergio (Luis Peña), quien escribió: “Trece siglos con este tipo y sus letras, una lágrima más y gracias…”, lo siguió Marcial (Dacal) apoyando las palabras de Sergio y le siguió Maite (Duménigo), quien anotó que recordaría “la ceniza barba” y la noche en que lloró por una tarea que yo había dado en su primer año. Pedro (García Espinosa), dirigiéndose a mí, desarrolló su reflexión con grandes letras mayúsculas bajo el título de la portadilla y marcando con su texto una segunda columna virtual, determinando así el diseño de la página, dijo: “…después de todo / el sabor de este instante / solo es importante si lo retenemos en nuestros recuerdos…” sosteniendo además que, “…por suerte todos tenemos buena memoria”, una suposición que al parecer no es exactamente evidente.

Busco ahora el libro para saber la fecha que yo mismo he olvidado, miro esa página saturada con los trece saludos inscritos y constato, algo que tampoco recordaba, que uno de los últimos en escribir fue Ernesto (Niebla), quien para concluir su elocuencia —fue el que escribió más largo— y recordándonos a todos que somos seres efímeros, manifestó que cuando ya no estemos, solo quedarán las letras y lo que ellas puedan contar, cerrando disciplinadamente su escrito agregando la fecha después de haberlo firmado: 28/11/92. Su dedicatoria es ahora la fuente que permite precisar que esa tarde inolvidable fue la de un sábado, y que la barba cenicienta que nuestra querida Maite dice recordará, ya ha desaparecido tras la “harina del tiempo…” del molino de la vida… (Huidobro).

(CONTINUARÁ…)