Oda imprevista a Hugo Rivera (parte III)

Por Ivette Leyva García

Fotos: Cortesía del entrevistado. (*Las imágenes que acompañan este texto poseen, sobre todo, un valor testimonial.)

―Según una cita consultada de Massimo Vignelli, este expresa que “ahora tenemos computadores personales que permiten manipular y distorsionar la tipografía a gusto sin tener ningún conocimiento de tipografía. Ahora hay una herramienta que otorga licencia para matar. Este es el nuevo nivel de polución visual”. También se dice que con los nuevos programas informáticos se pudieron “diseñar” en pocos años la misma cantidad de familias que en medio siglo de historia de la tipografía. ¿Cómo cataloga usted el impacto de la informatización en el campo de la tipografía?

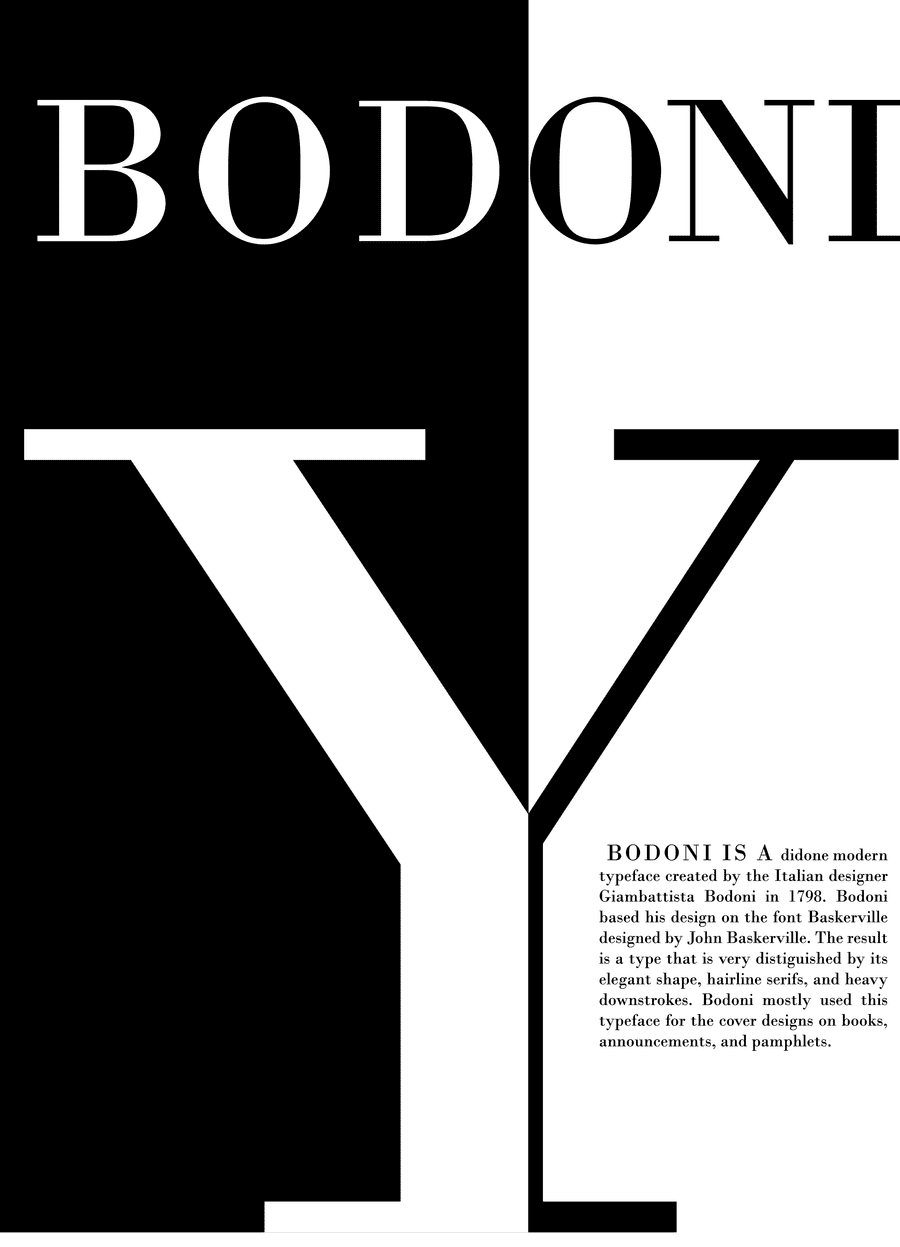

―Sí, conozco la cita a la que usted alude, porque se dio en esa relación polémica entre Vignelli y la revista Emigre, que es al parecer contra la que él reaccionó con dureza; pero luego, con el pasar del tiempo, Vignelli termina por hacer un cartel para la fuente Filosofía, una versión de la Bodoni realizada por Zuzana Licko, la diseñadora tipográfica que, junto a su esposo, el diseñador Rudy VanderLans, habían editado esa revista tan duramente adjetivada en los años ochenta.

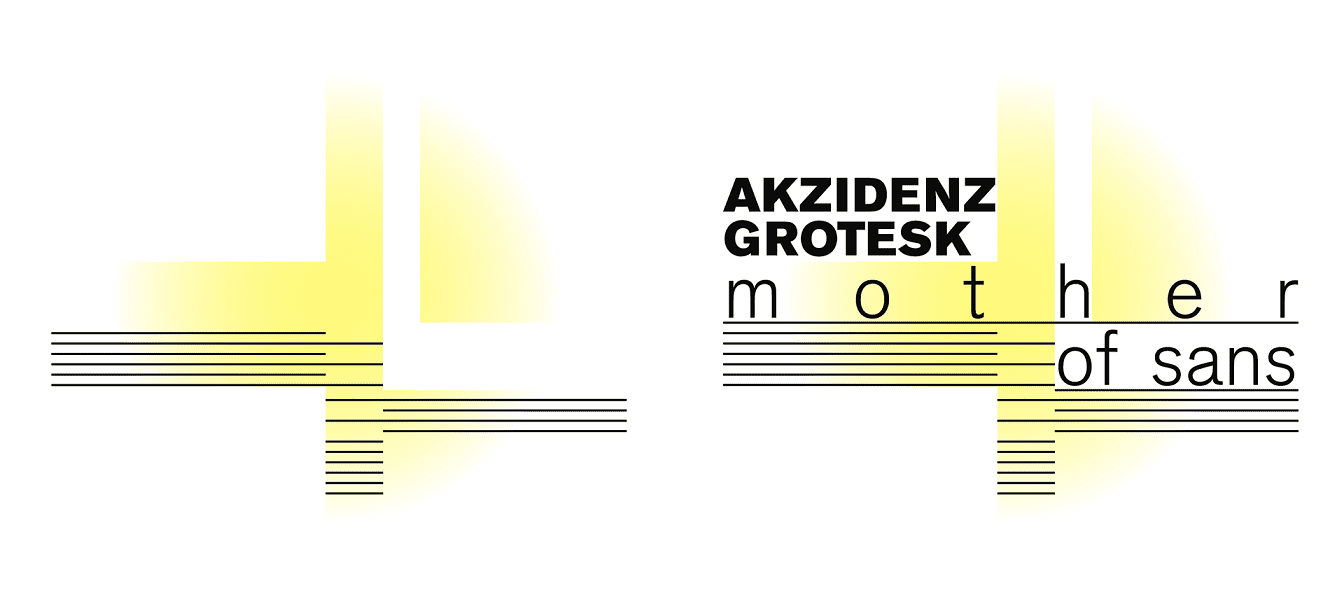

Efectivamente, Vignelli fue un diseñador muy exigente y, por cierto, también muy estructurado, un minimalista que corresponde en general al estilo internacional que se impuso a mediados del siglo veinte, principalmente a partir de la influencia del diseño suizo, cuyos diseñadores absolutizaron el uso de la tipografía Helvética, convirtiéndola en un verdadero estandarte, lo que expresa muy categóricamente Emil Ruder en su manualización del diseño, cuando afirma que ciertas fuentes parecen representar naturalmente algunos idiomas, pero con la Helvética se podían escribir todos los textos, sin importar el idioma al que le otorguen su visualidad.

Esa postura del diseño suizo es hoy considerada más bien algo dogmática, y si bien esa fuente fue también la preferida de Vignelli, es posible que él, por su origen italiano, haya sido algo más flexible que los suizos, porque en su canon sugiere varias otras como la Times New Roman, que diseñó Morison para el conocido diario de Londres; la Bodoni que, como comenta Ruder, es la tipografía con la que escriben generalmente los italianos; la Garamond, clásicamente francesa que otorga su elegancia al texto, y la Century Expanded, una fuente de fines del XIX que, enriquecida durante las primeras décadas del XX, es muy corrientemente usada en los Estados Unidos.

Tipografía Bodoni, creada a finales del siglo XVIII por Giambattista Bodoni.

En general el concepto de Vignelli es que algunas fuentes tipográficas buenas son suficientes, y ellas podrían no ser más de seis porque, como manifiesta en su canon “… no es la fuente tipográfica, sino lo que usted hace con ella lo que cuenta…” porque, según afirma “El acento está en la estructura más que en la tipografía…”.

Ese es el rigor de su noción esencialista, cuya preocupación se basa en lo que, según él, son tres conceptos fundamentales: la semántica, la sintáctica y la pragmática, que es lo que se debería cumplir en el diseño para llevar sus objetos a una permanencia en el tiempo, convencido como estaban él y Lella Vignelli, su esposa y socia, que la modernidad no se busca porque no es exactamente un estilo, sino que es un modo de ser cuya condición es la de cumplir con estos principios que aseguran que el producto de diseño pueda llegar a ser perdurable y “borrar la vulgaridad y cambiarla por algo bien pensado”.

Es en este contexto, de lo que podríamos llamar su ética, que él formula esta afirmación, con la que debo decir que estoy, en general, de acuerdo, porque luego de la aparición de los primeros Mac y las primeras experiencias de diseño con el mapa de bits y otras experimentaciones bastante libres o extremas con la tipografía, que fueron posibilitadas con el nuevo instrumento, dio asimismo la opción a los no profesionales de realizar un cierto “diseño salvaje” estirando y deformando letras, lo que, desde el punto de vista experimental, podría ser interesante, pero que no atiende exactamente a su finalidad esencial, que es la comunicación, sino que más bien la hace más difícil.

En la tipografía hay que entender que lo importante, o lo pragmático, para usar un término caro a Vignelli, es que los mensajes escritos sean leídos con facilidad, que es lo que una buena fuente hace realmente posible, ya que esta, si es completa, ofrece en general una paleta extensa de trabajo con la que se puede llegar también a expresar otras connotaciones, a fin de reforzar expresivamente los contenidos, así como también otras sutilezas que permitan leerlo y entenderlo mejor, apoyando una estructura textual, porque la condición esencial de un texto, más allá de lo que denota, es que pueda ser leído cómodamente, cumpliendo una función del diseño gráfico que podríamos llamar también la condición ergonómica del texto.

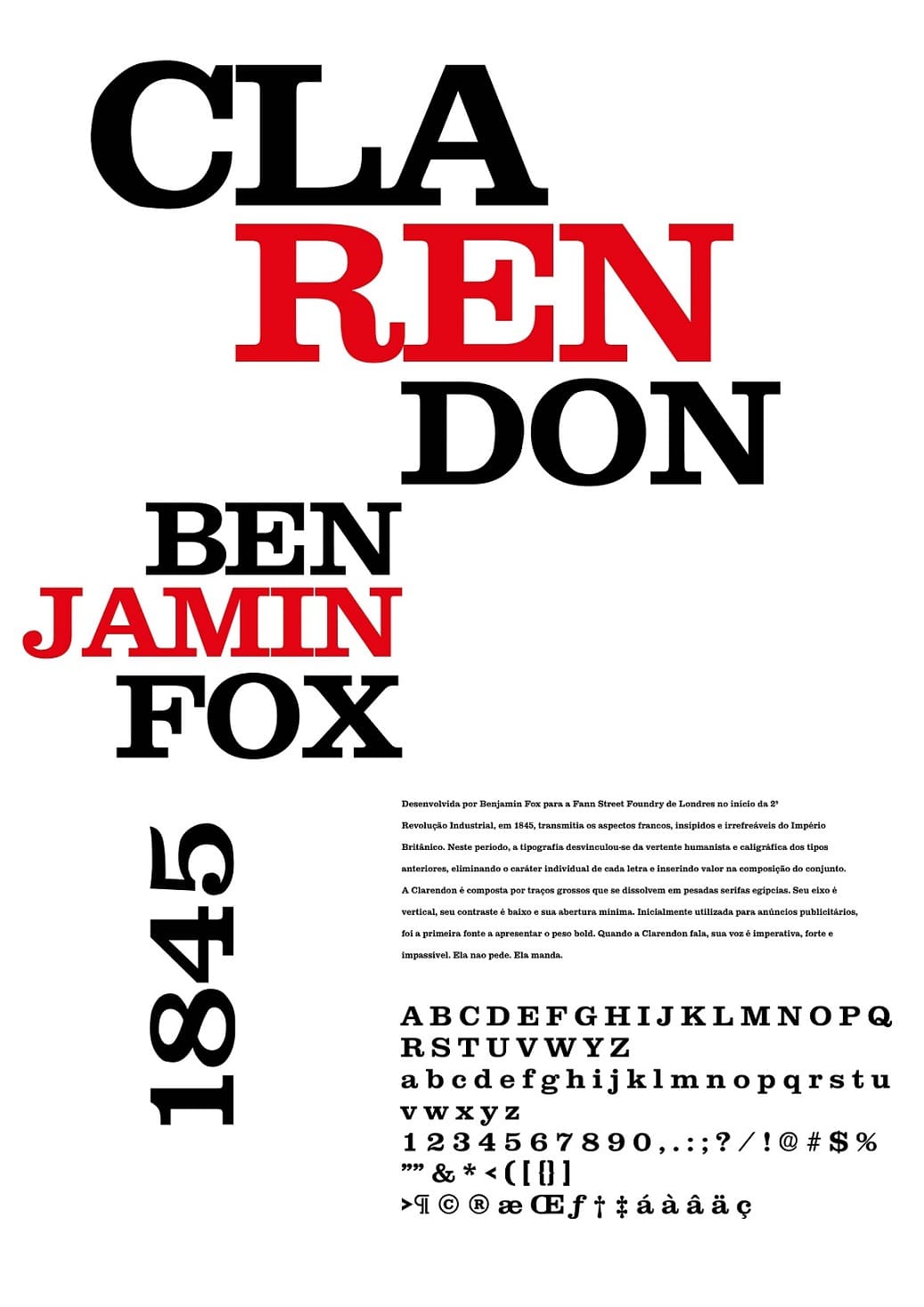

Tipografía Clarendon, creada en 1845 por Robert Besley, en Inglaterra.

Si bien Vignelli como profesional usó muy pocas fuentes en su trabajo, alguna vez leí que esperaba que su lápida fuera escrita con Optima, esa simple, sobria y depurada fuente que diseñó Herman Zapf y que Vignelli no usó nunca en vida.

Como verá, afortunadamente, siempre hay alguna duda hasta en los profesionales más categóricos y exigentes, como fue este “diseñador absoluto”, como lo denominara Alberto Corazón en su columna necrológica, que publicó en el diario El País.

Creo que debo agregar, para completar mi respuesta, que la informatización o la digitalización ha aportado no solo en la velocidad o rapidez del trabajo de los diseñadores, sino también en cuanto a la posibilidad de diseñar fuentes tipográficas. La creación de programas en este aspecto, que como decíamos se ha ido sofisticando mucho, ha permitido el desarrollo de fundiciones digitales latinoamericanas cuya producción ha cuestionado muy radicalmente un cierto centralismo que existía en este campo, otorgando nuevos aires al mercado y posibilitando que nuevas fuentes tipográficas desarrolladas en nuestros países hayan logrado circular internacionalmente en diversas áreas, dando también una mayor variedad a los productos de diseño, tanto en lo editorial como en la creación de una imagen de marca personalizada mediante el uso de tipografías exclusivas, en programas de identidad, por ejemplo.

Tipografía Akzidenz Grotesk, creada en 1896 por H. Berthold, una fundidora de tipos de la ciudad de Berlín.

―En la entrevista publicada en la revista cubana de diseño La Tiza al diseñador Ernesto Niebla, se recrean anécdotas, procederes sensoriales asociados a sus clases: la lectura de un poema, el descubrimiento de una letra impresa sobrerrelieve… ¿A qué interés respondía esa metodología? ¿Qué habilidades/valores cree que deban distinguir a un diseñador, además del dominio técnico?

―En mi opinión, el aprendizaje del diseño requiere de la capacidad de observación que en este campo es absolutamente básica; es por eso que, sobre todo en los primeros años, es fundamental estimular esta capacidad que asegura esencialmente el desarrollo de la creatividad. La imaginación que en las disciplinas proyectuales es lo que se debe asegurar como atributo, no es nunca ex nihilo, no parte de la nada, se alimenta de la riqueza de las relaciones que logramos establecer con el mundo en general, con uno mismo ciertamente, como parte de la propia vida, y con los productos de esa vasta realidad que el hombre ha creado que es la cultura, frente a lo que debemos ubicar el propio oficio y, por cierto, sus aspectos técnicos.

La sensibilidad es una de las habilidades que deben ser estimuladas tempranamente, idealmente desde el hogar y sin duda en la educación básica, quiero decir con esto que debe estar en la base de la enseñanza, luego vienen las otras competencias y habilidades, algunas de ellas llegarán por añadidura, es decir, serán otorgadas en un sentido natural por una práctica basada en la solución de problemas y por el desarrollo paralelo de las capacidades cognitivas e intelectuales, que desde un cierto punto de vista son fundamentales o más “elevadas” y que por cierto deben también estar imbricadas con la enseñanza temprana.

Mi concepto es que el dominio técnico o el de las habilidades manuales por sí mismas no llevan necesariamente a mejores resultados o de mayor trascendencia; el diseño está en general vinculado a la cultura, pero no es necesariamente una obra de autor, tampoco un producto de la mercadotecnia, sino que implica tareas que tienen que ver con la construcción de sentido, con la creación de relaciones de uso o con finalidades comunicacionales.

Esto que señalo fue siempre el fundamento de lo que traté de poner como una condición de nuestra enseñanza, de allí estas variadas actividades y propuestas implementadas en los programas que desarrollamos, que en sus actividades podían llegar a la observación de una simple letra como figura o al estudio de la gráfica de algunos de los cañones de La Habana, como en el ejemplo que usted cita, porque ellos son una ventana de observación hacia un universo de gran riqueza, de datos que son ciertamente muy motivantes.

Portada de la edición bilingue de Oda a la Tipografía, de Neruda, que Rivera Scott usara en sus clases en el ISDi y que le fuera obsequiada por Retamar.

En cuanto al uso que se da hoy día a los medios computacionales, creo que tienden a confundir el conocimiento con el manejo de los instrumentos, o tienden a derivar de ciertos conceptos, instalados como paradigmas, que confunden la información con el conocimiento. A mi juicio estamos verdaderamente en la sociedad de la información y no en la del conocimiento, como se afirma corrientemente. Existe efectivamente una disponibilidad de información que es enorme y a la que se puede acceder además con mucha rapidez, pero el asunto es siempre saber qué se hará con ella y a esto se ha agregado que esta confianza, que se ha instalado tan fuertemente, ha creado también su propio fantasma, como es la circulación de las noticias falsas, algo que hay que decir que tampoco es nuevo. Esas fake news, que como toda terminología de otro idioma no solo afecta la riqueza del nuestro, van determinando la profundización o, al menos, la continuación de nuestra dependencia en un mundo cada vez más globalizado ¿no le parece?

―En una entrevista consultada, otro de sus alumnos de la época, José Alberto (Pepe) Menéndez, se ha referido a usted como uno de sus tres profesores más influyentes, como un “hombre culto que impartía una docencia de alto nivel”. Como profesor, ¿guarda algún recuerdo particular, entrañable, de sus alumnos de esos años?

―Pepe Menéndez fue del grupo inicial de estudiantes que constituyen esa promoción “fundadora” del Instituto. Siempre seguí con un especial entusiasmo y afecto su trayectoria de estudiante, donde destacó por sus capacidades y “talento”; que en él no es solo el de sus condiciones personales, sino el de esa “larga paciencia” que reclamaba Flaubert.

Que el trabajo, la voluntad y la observación son los pilares de la originalidad y el talento se me grabó tempranamente en los años sesenta leyendo a Van Gogh en sus cartas. Recuerdo muy bien ese libro, había sido editado en 1943 en Buenos Aires, en un año por lo demás muy significativo para mí, saqué varias frases de él, las que anotaba en papelitos de colores que usaba como marcadores que ponía en los libros que llevaba siempre conmigo y leía “aprovechando” los viajes en el transporte público. En Cuba volví a leer esas cartas en una edición de bolsillo que compré en España; esa publicación era de 1982 y me sorprendió por el prólogo, firmado por Fayad Jamis, que se titulaba “Un gato en un almacén extraño”, hermosa frase tomada del propio texto epistolar del autor y que traduce el sentimiento del pintor respecto a cómo se sentía en su propia vida. Ese volumen me ha hecho siempre pensar que la traducción también debería o podría ser del poeta Jamis, aunque no aparece indicado en el libro y, lamentablemente, el par de veces que me tocó estar con él no logré confirmarlo.

Pero el asunto que quería contar es este: el pintor en 1888 estaba ya en Arles y leía Pierre et Jean, el libro que Guy de Maupassant acababa de publicar a principios de ese año. Vincent, entonces escribiendo a su hermano Theo, le pregunta si ha leído el prólogo que el autor ha realizado para su libro, donde desarrolló sus ideas acerca de la novela y cuenta que Flaubert, autodenominado o investido como su “maestro”, entre las críticas que le hacía a su trabajo, habría enunciado esa máxima, atribuyéndola a Chateaubriand y diciéndole imperativamente: “el talento no es sino una larga paciencia. Trabaje” y Van Gogh resumiendo entonces para su hermano las ideas expuestas por Maupassant acerca de la libertad de crear, agrega: “… y la originalidad, un esfuerzo de voluntad y observación intensas”.

Como le mencionaba, esta ha sido desde siempre mi convicción, y esas condiciones son las que reconocí en Pepe, y me llevaron del afecto de la primera hora a la admiración, cuando ya comenzó a hacer su trabajo profesional y a realizar su propia docencia. No recuerdo, sin embargo, habérselo comentado nunca, quizás sea este uno de mis defectos, no verbalizar algunas cosas; pero puedo contar ahora que sí lo comenté con otras personas, diciendo que mientras estudiaba, a él lo había apreciado como a una suerte de ahijado, pero que con el tiempo había llegado a admirarlo como a un maestro.

En sus palabras de agradecimiento por el Premio Nacional de Diseño, Pepe Menéndez recordó, con admiración, al querido profesor Hugo Rivera. Foto: ONDi

Cuando ya estaba por salir de Cuba, a fines de ese difícil año noventa y dos, en pleno período especial, Pepe organizó una despedida que se me hizo en Belascoaín con colegas y trabajadores del Instituto, y aparte del acto mismo, que fue muy fraterno y emotivo, cada uno escribió una tarjeta dedicándome una glosa personal, las que Pepe reunió entregándomelas finalizada esa actividad en un sobre cerrado, con la indicación escrita en él que debía abrirlo solamente cuando me hubiera ajustado el cinturón antes del despegue. Debo confesar que esa lectura fue para mí demasiado intensa y no pude evitar emocionarme, por lo que puedo ahora decir que salí de Cuba literalmente llorando.

Obviamente, tengo innumerables recuerdos de ese intenso período del Instituto, uno de tantos es el de un viaje que debimos hacer con alumnos a Varadero. Había ganado la confianza de la dirección y ciertamente habíamos fundado una intensa amistad fraterna con Pepe Cuendias, principalmente a partir de un trabajo que yo había explicado debía ser como el de una dirección de arte con carácter profesional y que habíamos comenzado a realizar aprovechando las actividades que se hacían entre semestres y que tenían el nombre de “prácticas laborales”.

Ignoro si todavía eso se mantiene, ya que era donde se daba la posibilidad de enfrentar ciertos problemas de diseño o de pequeñas investigaciones en un marco real; entre las cosas que hicimos en esos períodos muy acotados de tiempo está el trabajo acerca de la gráfica en los cañones, de la que hemos hablado, y de los letreros luminosos para una renovación y activación de las tiendas del Bulevar de La Habana, algunos de los que llegaron a quedar instalados, así como una investigación y diseño para cambiar la cabecera del diario Granma, que lamentablemente no llegó a pasar de allí.

Esa vez debíamos ir a Varadero a investigar acerca de las posibilidades de hacer intervenciones de diseño con el objetivo de dar más calidad visual al entorno y fue una estadía muy intensa, de mucho trabajo, pero también muy entretenida, y si bien muchas de esas posibilidades quedaron solo en proyecto, con un par de alumnos hicimos un trabajo práctico de señalética en el propio campismo del Punta Francés donde estábamos alojados, lo que resultó ser una experiencia muy interesante y motivante que aportó una cualificación del entorno por la intervención del diseño. De esas jornadas, tengo un recuerdo muy grato de las convivencias cuando, compartiendo después de la cena, Marcial hacía las historias acerca de lo que eran mis correcciones en los cursos del Instituto, de las que yo en verdad no recordaba gran cosa y, según esa referencia, al parecer resultaban bastante fuertes, pero sus geniales dramatizaciones me hicieron desternillarme de la risa.

Pero la anécdota quizás más memorable de ese viaje a Varadero fue el retorno, porque debíamos volver a La Habana en el tren de Hershey, y llegar ciertamente primero a Matanzas a una hora precisa, y lo perdimos. Entonces, como el siguiente demoraba y no queríamos perder el tiempo esperando, o para comprobar la opinión generalizada acerca de ese servicio, espontáneamente tomamos la decisión de caminar hasta la próxima estación para abordarlo allí, y emprendimos alegremente con el grupo una marcha semiforzada, usando la misma trocha del tren y llegando a la estación (creo que se llamaba Margot) con el tiempo suficiente antes de que el siguiente tren llegara, y fue así como pudimos finalmente regresar en ese tren eléctrico que fue cargando gente estación tras estación, como en una lenta operación de cabotaje nocturno.

Supongo que todos los que participaron recordarán la anécdota, en todo caso para mí se transformó en una de las caminatas algo extremas de las más felices que haya hecho. En un correo reciente, Ernesto me contó que ese tren ya no estaría en funcionamiento, no me quedó claro si parcial o completamente; debo decir que esa noticia me dejó acongojado, pero en todo caso ese tren ha quedado fijado firmemente en mi recuerdo como si hubiera sido sacado de un cuento de Arreola.

Marcial y Ernesto fueron los infaltables de un grupo más extenso, el que se transformó en el de los amigos fieles que me permitieron resistir la nostalgia del último tiempo en Cuba hasta mi retorno a Chile, porque como familia fuimos saliendo escalonadamente en un proceso que duró diez meses, el que comenzó con la partida de mi esposa con el hijo menor, nacido en Cuba, que tenía ya cuatro años; luego fue el turno de nuestra hija, que había nacido en Francia para, finalmente, hacerlo el hijo mayor, el único de ellos que nació en Chile y que en ese tiempo ya había ingresado como alumno al ISDi. Aun antes de quedar completamente solo, este grupo algo variable me acompañó casi todos los fines de semana hasta que me ayudaron a cerrar la casa y me despidieron en el aeropuerto.

Hugo Rivera, también en el Pico Turquino.

(CONTINUARÁ…)